捧起每天记录生活点滴的日记本,韦兴中开心不已。

韦兴中在进行国画创作。

韦兴中义务为老区百姓把脉,传播中医文化。

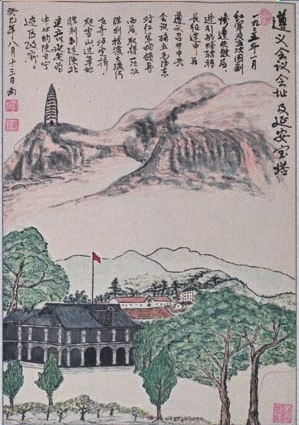

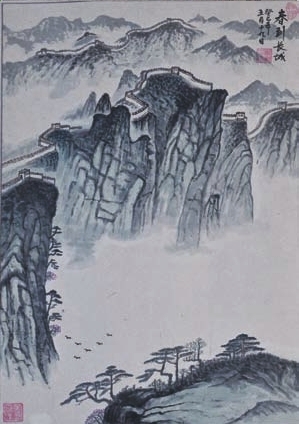

作品展示

本报记者 蒋须俊 萧也平 通讯员 孙洪如 文/摄

初夏时节,走进地处茅山老区延陵镇行宫永昌街边的一座居民院落,扑面而来的是阵阵花香,院门口悬挂着一面五星红旗迎风飘扬,特别引人注目。这里就是老中医韦兴中的家。他退休20多年来,一直坚持升挂国旗,还乐于弘扬传统文化,用日记记录生活变化,挖掘红色资源传承红色基因,以自己的实际行动践行着一位乡村老中医爱党爱国、乐为乡村振兴献余热的家国情怀。

今年已82岁的韦兴中,是延陵镇圩桥村人,1956年起跟随当地名老中医杭秉一学习中医,上世纪八十年代考入上海中医学院函授班学习,曾先后在延陵卫生院、行宫卫生院从事中医诊疗服务。由于医术精湛,他深得老区百姓的信赖,1992年~2002年被选为丹阳市政协委员。

“我们一家出了三名医生,除了自己,我的一个女儿和一个儿子也是医生,这都是党和国家培养的结果。”韦兴中说,作为从旧社会走过来的人,他对新中国取得的巨大成就和城乡日新月异的发展变化感到欢欣鼓舞,“有国才有家,我们要感恩党、感恩伟大的祖国、感恩奋进的新时代。”怀着一腔爱国之情,从2002年退休那年开始,韦兴中便在自家院门前升挂国旗,20多年来从未间断。每当发现旗杆上的国旗有破旧现象,他都会及时购买更换,平均每年要换上两面新国旗。

退休后,韦兴中曾被医院返聘工作8年,在继续为群众做好中医服务之余,他报名参加了丹阳老年大学为期三年的书画班学习。“书画与中医都是中华传统文化的精髓。我自小就喜欢书画,如今已成为我晚年生活的爱好。”韦兴中告诉记者,他不仅加入延陵镇书画协会,还成为丹阳市老年书画协会会员。他的作品《东方雄狮》在延陵镇政府组织的社区书画大赛中荣获二等奖;《溪山清夏四条屏》入选丹阳市首届“艺起来”网络才艺大赛“笔下生画”美术比赛奖。2020年在老年大学办过一次个人画展,2022年11月还出版了以“记录美好、珍藏回忆”为主题的韦兴中书画作品选。

记者在韦兴中家堂屋看到,四周墙上挂满了他创作的山水画,散发沁人的墨香。而写日记,也是他每天生活中的“必修课。”20余年来,那些保存下来的一本本厚厚的日记本,叠放在一起足有半人多高。翻看这些日记本,里面一行行优美工整的字体,让人钦佩不已。韦兴中说:“我记载的日记内容主要是日常生活感悟和身边点点滴滴的变化。勤记日记其实也是一种锻炼大脑的方法,它考验的是一个人的静心力与认真程度,天天练、日日记,脑子才活络和灵光!”此外,他还热心为有需求的百姓义务把脉问诊,宣传中医文化、普及养身保健知识。

挖掘红色资源、传承红色基因,也成了韦兴中近几年热衷的事情。2020年,他与好友珥陵镇退休老干部孙洪如在一起品茶聊天时,对讲好茅东县抗日故事有了更深认识。韦兴中对当地历史文化颇为了解,他对孙洪如说:“你退休后在挖掘编写茅东地区的抗战历史,这是一个重大的课题。我可以协助你深入发掘红色资源。”为此,他提供了贺甲战斗后当年圩桥村村民冒着危险、扛着铁锹协助新四军奔向贺甲村东等地,掩埋几十名在战斗中牺牲的新四军战士遗体,使他们入土为安的故事以及相关知情人。韦兴中还配合孙洪如两次深入金坛直溪镇巨村吴家棚自然村,走访调查抗战时期新四军在吴家棚吴永太家办兵工厂和后方医院的情况,并编写了《吴家棚的兵工厂和后方医院》一文,该文稿被茅山新四军纪念馆收藏。2021年11月,他还配合孙洪如去金坛区西旸镇拜访了一位98岁的抗战老兵、离休干部徐伦,了解了当年茅东抗战的许多英雄事迹。

赓续红色血脉,凝聚奋进力量。作为老区历史的见证者,韦兴中深情地表示:“通过老有所为、老有所乐,我要讲好红色故事,传承红色精神,为助力老区发展和乡村振兴贡献自己的一份光和热。”

网友评论