图为钟书荣正在专注地修表。

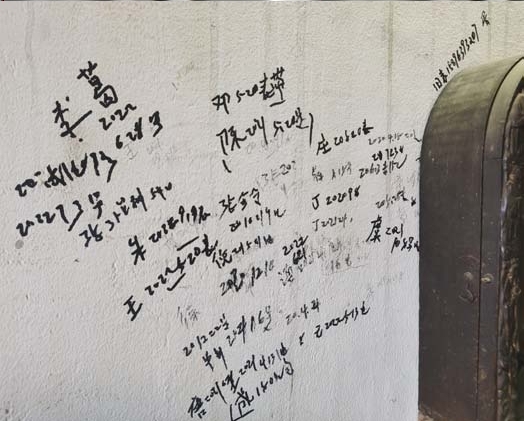

图为钟书荣将一些顾客的姓氏和维修钟表的时间记在了墙上。记者 马骏 摄

本报记者 马骏

“嘀嗒嘀嗒嘀嗒”……当齿轮转动声再次响起,意味着一块表的“起死回生”。修表匠是“时光”的守护者,他们在嘀嗒声中“修补”时光,也记录下光阴的故事。今年77岁的钟书荣是我市为数不多的修表匠之一,从而立之年跟着父亲当学徒到自己开店,钟书荣一干就是40余载。

钟书荣的店铺位于南门大街的一头,面积仅有十平方米左右,没有醒目的门头,不用进店便可一览无余。当时,室外的自然光线打在已有年份的操作台上,大大小小、零零碎碎的零件上反射着光。台上、抽屉里,各式各样的修表工具,沾满了岁月的痕迹与记忆。

从早到晚,店外车水马龙、人声喧嚣,而店内却是一个安静的世界。钟书荣专注地低头摆弄着手中的工具,丝毫没有受到外界的影响。“修表得仔细,要有足够的耐心才行,不能被外部环境影响。”钟书荣说,“这不是一两日可以做到的,得通过经年累月的磨炼才行。”

“钟师傅,帮我看看这表出什么问题了,指针不走了。”难得有顾客,钟书荣赶忙起身接活。

钟书荣接过手表放在操作台上,随即戴上放大镜,熟练地拆卸着细小的零件、齿轮,再选取适配的钳子、镊子、螺丝刀等工具小心翼翼地操作着。顾客有些性急,不停询问着是否能修好。钟书荣则耐心安抚,同时手上的动作并未停止。在不断调整的过程中,钟书荣时不时将表凑近耳边,仔细聆听,直到看见表上的指针转动起来,调好时间后,将表递还给顾客。

“像这种表修理起来较为简单,一般十几分钟就能修好,较为复杂且高档的机械表则需花费几个小时,甚至半天时间,需要静下心来慢慢修。”钟书荣说道。

上世纪80年代,是钟表维修行业的鼎盛时期。当时,被称为“三大件”的手表、缝纫机、自行车,是办喜事的必备品。当戴表成了一种时尚潮流,修表匠这一行当自然也“烫手”起来。正是在那个时候,而立之年的钟书荣跟着父亲学习修钟表。钟书荣的父亲是一名修表匠,当年曾在有名的上海亨得利修表厂工作。在钟书荣的记忆中,父亲每天说得最多的就是“责任心”三个字。

在店铺的墙上,记着一些顾客的姓氏和维修钟表的时间,这是钟书荣多年来的习惯。“一般来说,在我这里维修电子表能保质一年,机械表保质半年。同样的问题,如果保质期内再出现,我得负责任。顾客记不住,我来记。”这是钟书荣对顾客的一份责任心。

如今,随着时代的变迁,计时产品更新迭代,钟表维修行业逐渐衰落,导致修表匠所剩无几,难寻踪影,修表生意也是大不如前。“以前,经常出现顾客在门口扎堆等候的情形,而现在,一天一位顾客都没有的情况也是有的。”面对这样的落差,钟书荣依旧坦然。对于钟表维修行业,钟书荣有一颗坚持下去的恒心。在他眼里,这不单单是一门技术活,更是一份需要倾注耐心、毅力的精细活,从事了大半辈子的职业,早已融入了他的生命。“修钟表虽然不能发家致富,但掌握这门手艺后,我也收获了不少。择一事,终一生,只要顾客需要我,我就坚持干到干不动的那天。”钟书荣说道。

“嘀嗒嘀嗒嘀嗒”,钟表声响起,时光流转,带走了曾经属于钟书荣的“光辉岁月”,却带不走他对这门老手艺的热爱与坚守。

网友评论