本报记者姜康

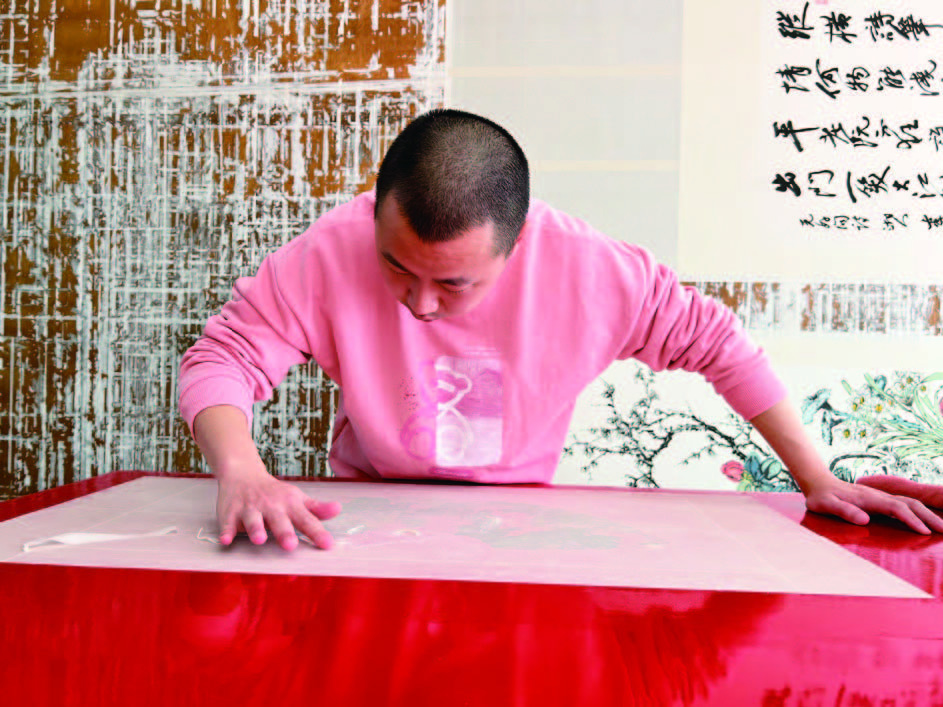

图为沈立明正在修复字画。 记者姜康摄

大红案,一张宣纸、一盆浆糊、一把刷子……在城市绿洲小区内的“精艺堂”字画装裱工作室,“90”后装裱师沈立明正忙碌着。“我现在做的这道工序叫做镜片,要上三层宣纸,相对来说不算复杂,后面的程序会更加复杂。”洗浆糊、托裱画心、量零部、定轴、上墙……一张边角破烂不堪的古字画,在沈立明的娴熟动作中装裱完好。一块块实木拼成的裱褙墙上,满是各样形状的白色纸皮,斑驳痕迹诉说着装裱师的巧手匠心。

沈立明出身于字画装裱世家。谈及为何选择从事装裱这一行,沈立明笑着说,他从小就喜欢画画,初中毕业后,想着这也算是一门手艺,就跟着自己的舅舅学了起来。“因为我舅舅就是从事这一行的,所以我很小的时候就知道什么是装裱。每次看着一张破损的字画,在舅舅的修复下变得完好,这个过程让我觉得既神秘,又有趣,像变魔术一样特别有意思,所以初中毕业后我就决定跟着舅舅学习装裱。”

装裱师,是专门为书法名画制作“嫁衣”的人,堪称“画郎中”。一幅幅字画,纵使受损程度相当严重,在他们的手里,也可以重现生机。但装裱修复技艺不是一朝一夕就可掌握的,熟识理论知识只是最基本的要求,更重要的在于实践和经验的累积,也需要实践过程中师傅对徒弟手把手地教授。在自己师傅和师伯的指导下,沈立明的装裱手艺日渐精进。“装裱的技艺主要是靠师徒间的口耳相传、口传心授,加多少胶、浆糊的浓度、刷多少遍……每一张画的做法都不尽相同,它们不能、也没法数据化和标准化,全凭‘临床’经验。”沈立明一边忙着手上的活一边对记者说道。

2015年,沈立明成立了自己的工作室——“精艺堂”。“工作室现在只有我和我老婆两个人,这是一个功夫活,得耐得住性子慢慢磨,所以也意味着快不起来。”沈立明告诉记者,之前的经验积累,让自己的工作室成立后客源不断,“目前,我们工作室已经修复了上千幅字画。”

不过,比起物质追求,精神追求对于沈立明来说更为重要。从事书画装裱修复这项工作不仅能近距离与自己喜欢的事物打交道,而且当把一张很有价值但特别残缺的画修复好后,带给他的成就感和愉悦感远比金钱所能给予得要多得多。

“我记得非常清楚,有一次我收到了一组画像,明清年间的,破损非常严重,客户非常着急,当时为了修复好这组画像,我花了很多时间,每天早上八九点钟开始做,做到晚上差不多十一二点结束。”虽然情况紧急,难度也比较大,但是沈立明没有推辞,而是细致地将画慢慢地修复好,“看到自己修复完成后的画,得到了客户的认可,我心里还是很高兴的,不仅仅是因为自己完成了这单生意,更是因为我们的文化被很好地保存了下来。”

“精艺堂”能走到今天,不仅仅是沈立明对于传统手艺的坚持,还得益于他对“精艺堂”发展的创新。随着自媒体时代的到来,沈立明通过自媒体分享艺术品,让艺术文化重现当年“风采”,并世世代代传承,让更多人能接触了解中国传统文化的魅力。

“老东西有老东西的味道,新事物也有新事物的优越性。传统与现代可以结合,有了自媒体,我们可以把传统文化更好地发扬光大,把传统技艺更好地保存下来。我最大的想法就是把装裱这个传统手艺一直做下去,并教给一些真正热爱它的朋友,让它继续传承下去。”沈立明说。

网友评论