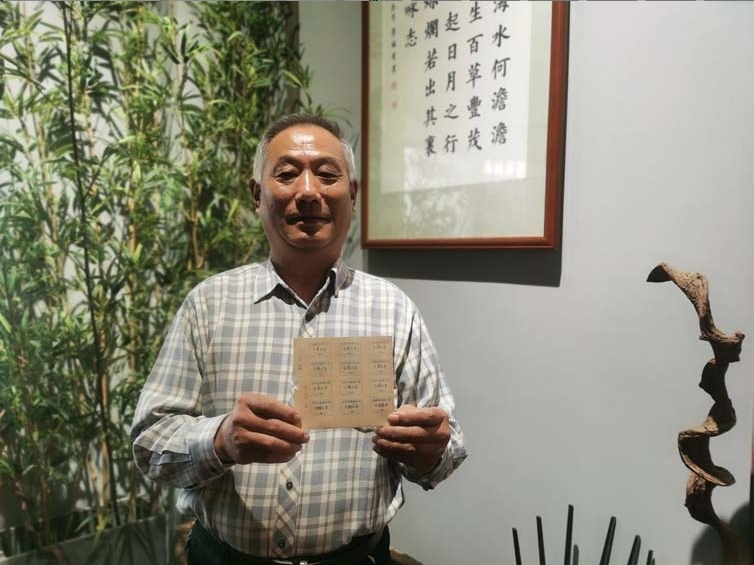

图为袁丹展示收藏的“豆腐票”。记者 马骏 摄

本报记者 马骏

在计划经济时代那段“凭票生活”的日子里,国家根据户口本上的人数,给每个家庭配发一些食品专用票,比如肉票、鱼票、豆制品券等。然而,即使有票,也往往需要在天不亮的时候就去排队,否则便很难买到这些物资。

今年65岁的袁丹一直收藏着一版豆制品券。“在那个年代,我们把豆制品券叫作‘豆腐票’,因为在豆制品中,豆腐的需求量是最大的。”袁丹回忆道,“当时,豆腐、百叶、素鸡、干丝、香干、油豆腐等豆制品,都需要凭‘豆腐票’才能购买。但是,每人每月只能领到一张‘豆腐票’,而一张‘豆腐票’可以购买的豆制品数量很少。以豆腐为例,一张票只能购买5块豆腐,每块豆腐七八厘米见方,所以‘豆腐票’得精打细算着用。”

袁丹曾在当时的丹阳县豆制品厂担任副厂长,对于“豆腐票”,他再熟悉不过了。“‘豆腐票’是由当时的丹阳县蔬菜公司印发的。‘豆腐票’的有效期为一个月,票上印着的红色数字是月份,和很多票证一样,‘豆腐票’逾期作废。”袁丹记得,当时的“豆腐票”有好几种,除了普通的“豆腐票”之外,每年春节前还会发放春节特供的“豆腐票”,有几年的重要节日前,也印发了特供的“豆腐票”。

“在那个年代,老百姓的餐桌上并没有太多选择,豆腐等豆制品算得上是‘半高档’食品了。”袁丹说,“那时候,老百姓家中办红白喜事,豆腐是必不可少的菜肴。而每年春节的时候,因为发放了春节特供的‘豆腐票’,很多人天不亮就去供应店前排队买豆腐了。”

“春节前买豆腐,时机把握很重要。提早去买,难度要小得多,但那个时候距离过年还有一段时间,要是天气暖和,买回来的豆腐等不到过年就会坏掉,过年就吃不上了。所以,很多人家都是到春节前三四天才去买,那时候的供应又紧张起来,就不容易买到了。”袁丹说,几十年过去了,老百姓如今的日常饮食早已不是当年的样子,“现在,鸡鸭鱼肉都是平日里老百姓家餐桌上的‘常客’,豆腐等豆制品虽然依旧常见,但早已不是餐桌上的‘主角’,更不会有排队买豆腐的场景了。现在市民吃豆制品,更多的是为了追求营养均衡的健康饮食,这是时代的巨变。”

“我们不应该忘记票证,因为这些看似平淡无奇的方寸纸片,浓缩着计划经济时代的一段历史,记载了新中国从‘计划经济’走向‘市场经济’的艰难轨迹。”袁丹说道。

小小票证,真实记录了那个年代“斤斤两两”的生活点滴。沧海桑田,岁月如歌,忆起“票证时代”的故事,恰似忆苦思甜,它折射出的是时代的发展变化。

网友评论