■聂铭辰

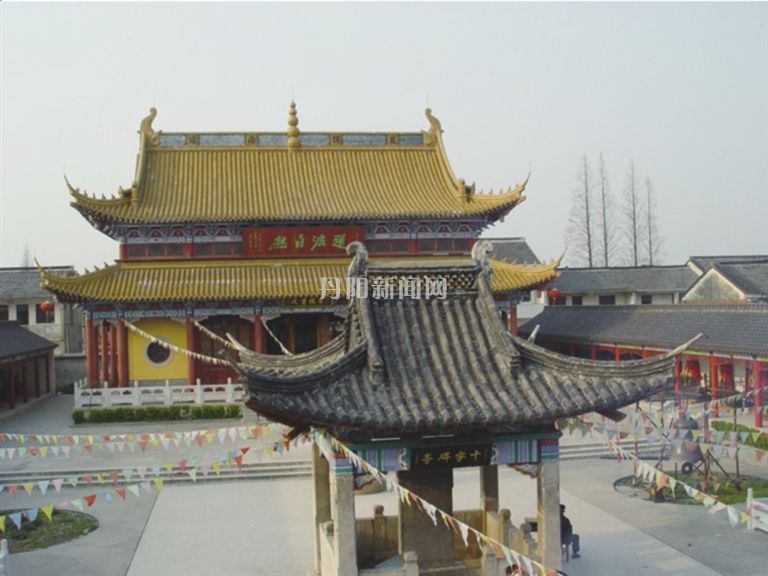

重建后的延陵季子庙

记者 殷显春 摄

丹阳季子庙信仰具有浓厚的二元性,从民间信仰层面来看,作为一个神圣空间,季子庙士庶杂处,其曾出土被视为祥瑞的道教张陵木简,成为志怪故事的发生背景,反映了季子庙与道教、民间信仰关系匪浅。从政治与文化层面来看,季子庙于东汉时期遭受毁禁,其后季子墓的纪录,为季子庙信仰活动提供礼仪支撑,而地方官员的立碑、谒祭、作诗,更成为季子庙的文化认同与政治资本。这种兼具民间信仰与贤者祠祀的双重特色,成为季子庙区别于其他地方贤者祭祀的重要特点。

季子墓与地方祭祀

据高绍《重修吴季子庙记》记载,东汉初年立有三座季子庙,曾因第五伦担任会稽太守而毁去二庙。但到了唐睿宗垂拱四年(688),狄仁杰(630-700)大量毁禁江南淫祠,季子庙反而成为保护对象。“吴、楚之俗多淫祠,仁杰奏毁一千七百所,唯留夏禹、吴太伯、季札、伍员四祠。”

狄仁杰所存四庙中,除伍子胥稍具有厉鬼信仰性质外,禹、吴太伯、季子皆具有儒家贤者性质,并四者皆记载于《史记》之中,为士人知识谱系中所共知之先秦圣贤。从毁禁到保留这一角度来看,季子庙如何摆脱民间信仰的印象,极力获得官方认同、强调季子祭祀之正统性与文化筹码,以成就自身贤者祠祀的定位,仍值得深入讨论。经史之中关于先秦季札的材料相当丰富,但关于六朝时期季子庙的记载,主要仅见于高绍《重修吴季子庙记》中残存之顾野王(518-581)《舆地志》与山谦之(?-594)《丹阳记》、殷仲堪(?-399)《谒季子庙记》与王僧恕《谒庙记》。此外,季子庙信仰一直有所承续,明清时期的地方志中仍记载了些许相关石刻碑记等文献,颇可作为季子庙信仰的参照。

关于季子庙信仰的史料虽然缺乏,但自东汉以降季子墓的记载却逐渐浮上台面。季子墓的文献记录,最早见于东汉袁康、吴平《越绝书》:“毗陵上湖中冢者,延陵季子冢也。去县七十里。上湖通上洲。季子冢古名延陵墟。”且于魏晋以后相关记载愈见频繁。高绍《重修吴季子庙记》:

“山谦之《丹阳记》:‘季子旧有三庙,南庙在晋陵东郭外,北庙在武进县博落城西,西庙即此是也。’昔第五伦为会稽太守,禁非正之祀,宜归于一。故唯存南庙,而二庙被毁,其后人閒悉更复之。南庙后有古墓,周处《风土记》、韦陟《先贤序》、殷仲堪季子碑,皆云此墓即季札墓也。墓前有季子庙碑者,仲堪为晋陵太守造碑铭,命县人薛玖植碑于南庙。至永初中南庙被毁,迁碑于西庙。今庙前双碑,左厢者即仲堪所製,右厢者梁天监十二年九月延陵县令王僧恕所建。第五伦所以存南庙、毀北西二庙,因素可能在於‘南庙后有古墓’。”

高绍以为“周处《风土记》、韦陟《先贤序》、殷仲堪季子碑,皆云此墓即季札墓也。”周处(236-297)、殷仲堪为晋人,虽然今存《风土记》、《先贤序》皆已亡佚,不见相关季子墓的记录,但至迟于魏晋时期,延陵季子墓已成为文人的共同记忆。

“表墓”是传统地方政府教化人民的重要方式,尤其在六朝这一断代,频见地方长官表墓、祭墓之事迹,其目的不仅在于表彰先贤,更有助于地方政府之统治。

季子墓于魏晋时期被大量记录可能有两个原因,一方面出于地方意识抬头、记载先贤以夸耀乡里;一方面可能为中央王朝为统治地方,透过纪录贤者祠祀以掌握淫祠。参拜先贤之墓、优待后世子孙往往是地方长官统治地方的开始,但史料中官方与季子庙的直接互动甚少,就笔者浅略所见六朝以先仅有二例。《后汉书》之《循吏列传·任延》:

“更始元年,以延为大司马属,拜会稽都尉,时年十九,迎官惊其壮。及到,静泊无为,唯先遣馈礼祠延陵季子。”

《南史·蕭允傳》:

“至德中,鄱阳王出镇会稽,允又为长史,带会稽郡丞。行经延陵季子庙,设苹藻之荐,託异代之交,为诗以敍意,辞理清典。”

任延(?-68)、萧允二人祭祀季子的性质不同。东汉六朝会稽郡的置县与治所各异,东汉时延陵(丹阳)一地为会稽(苏州市)所辖,但东晋南朝会稽治所在山阴县(绍兴),而季子庙属丹阳郡(丹阳)。是以任延、萧允皆拜职会稽,但任延为当地行政长官,而萧允与季子庙间并无直接的统辖关系,乃是路过其地追悼其魂。

值得注意的是任延作为地方长官与季子庙的互动。其一、任延担任会稽郡丞在更始元年(23)之后,并以地方长官的身分出面献牲。其时天下未稳,祭祀季子与拔擢贤才、赈贫慰孝同被视为“循吏”的政绩。可推测《后汉书》的作者范晔,同样认可祭祀季札具有安抚地方、教化人民的功效,因而得以录入《循吏传》之记载。其二、任延担任会稽都尉距离建武29年(53)第五伦任职会稽太守,前后相隔二十余年,季子祭祀逐渐从循吏安抚地方的象征,转变为毁禁的淫祠。可见贤者祭祀往往摇摆于雅俗之间,既是地方政府掌控地方的重点,从中滋生的民间信仰却又可能是制造混乱的温床。其三、任延祭祀季札究竟是墓祭还是庙祭?虽据山谦之《丹阳记》季子庙旧有三庙,但《越绝书》、《皇览》及今未可考之周处《风土记》、韦陟《先贤序》,皆只论“冢”而不论庙,一直到南朝文献才明白以“庙”指称。这固然未能排除是书写时以冢括庙或以庙括冢的可能,但此一书写改变,或许正是季子祭奠逐渐由表墓转向祠祀的侧映。

季子墓的文献记载仅能上溯到东汉,《越绝书》、《皇览》、周处《风土记》、殷仲堪季子碑、山谦之《丹阳记》,这些记载都要晚于东汉以后。虽然不能据文献否定东汉以先便有季子墓存在,但《春秋》三传、《史记》与西汉以先之文献均无记录。何以在魏晋时期季子墓、庙被频繁记载?一个可能的原因在于丹阳的开发。东汉期间,经济重心仍在黄河中下游,隶属于三吴的延陵开发有限。自孙权开凿破岗犊,水道联结了建康与吴、会,作为三吴中继站的延陵渐渐显露于历史舞台。季子信仰的中心丹阳,相对于临近的建康、京口(镇江)等地,纵使具有“路由三吴,川贯百稚”的交通便利,但因为没有高度开发,地方信仰的发展性有限。即使得被记载于文献,文献属性也多是记载吴地风俗的地志、碑文为主,不如蒋子文、项羽信仰频繁见于正史。丹阳地区的开发,可能是季子墓、庙信仰频繁记载于东汉以后的原因之一。

第五伦对于季子庙信仰并未禁绝,季子庙信仰所以能在历代诏禁淫祠中延存下来,墓祭的礼仪背景可能为关键因素。但哪个季子庙为正祀、何为淫祀,会随着朝代而有不同解读。东汉魏晋对于季子庙之记载,主要集中于南庙与季子墓,书写重心或许说明了这一时期以南庙作为信仰中心。但在刘宋永初2年(421)四月,刘裕下召:“淫祠惑民费财,前典所绝,可并下在所除诸房庙。其先贤及以勳德立祠者,不在此例。”按照《宋书·礼志》记载:“宋武帝永初二年,普禁淫祠。由是蒋子文祠以下,普皆毁绝。”这次诏禁淫祠对于民间信仰而言,是一次极大的打击。高绍《重修吴季子庙记》:“至永初中南庙被毁,迁(殷仲堪)碑于西庙。”可见季子南庙亦受波及,殷仲堪碑也因此被迁于西庙。地方政府未将季子庙毁绝,说明季子庙仍属于“其先贤及以勳德立祠者”,但此时官方认可的正祠已由南庙转为西庙。综言之,季子墓虽提供祭祀礼仪的正当性,但不必然成为官方认可季子庙的标准,季子庙的正祀、淫祠的判断,仍取决于地方政府的权力运作。

季子庙信仰的雅俗交汇

季子庙是一个“小人祈福,君子钦风”雅俗融会之地。虽然史料中鲜少得见季子庙的运作,《南齐书·祥瑞志》则明确指出季子庙有“庙祝”,并揭示了季子庙信仰别于贤者祠祀的面向:

建元元年四月,有司奏:“延陵令戴景度称所领季子庙,旧有涌井二所,庙祝列云旧井北忽闻金石声,即掘,深三尺,得沸泉。其东忽有声铮铮,又掘得泉,沸涌若浪。泉中得一银木简,长一尺,广二寸,隐起文曰‘庐山道人张陵再拜谒诣起居’。简木坚白而字色黄。”

汉武帝、晋康帝、前秦符坚皆曾以建元作为年号,此建元元年(479)为齐高帝萧道成(427-482)代宋自立之后的年号。张陵(34-156)是道教的仙人,葛洪《神仙传》载:“汉政陵迟,赋敛无度,难以自安,(张陵)虽聚徒教授,而文道雕丧,不足以拯危佐世。”而后张陵率弟子入蜀地隐居,并时嘱咐弟子:“须为国家除害兴利,以济民庶。”木简隐文託于张陵,实则意味萧道成广“济民庶”,生前入山修行之张陵也都以此祥瑞木简恭贺天下有道。季子庙具有浓厚的儒家色彩,张陵木简的出土,固然归因于沸泉的挖掘,但可能也揭示著季子庙与道教信仰关系。汉季以来吴、会滨海地区与天师道关系密切,陈寅恪先生《天师道与滨海地域之关系》已有详论。另一方面,延陵季子庙与句容茅山地缘相近,兼之破岗渎的开通联结了丹阳、句容二地,至今丹阳当地仍有“上茅山回九里,功德圆满”之说,因此季子庙的信仰圈,可能与茅山上清派是相互重叠。而陶弘景(456-536)《真诰》中奉季札为北明公,将季子纳入道教谱系,或许说明在南朝人的观念中,季子庙信仰已与道教等民间信仰相互容受。

此外,季子庙还有神异之一面,《太平广记》引《八朝穷怪录》:

“齐明帝建武中,有书生萧岳,自毘陵至延陵季子庙前泊舟望月。忽有一女子,年十六七,从三四侍女,貌皆绝世。以橘掷岳怀中。岳心异之,乃问其姓名。云葛氏。岳因请舟中,命酒与歌宴。及晓请去,岳甚怅然。岳登舟望之,见庙前有五六女相迎笑,一时入庙。岳异之。及明,乃整衣冠,至延陵庙中。见东壁上书第三座之女,细观之而笑,果昨夜宿之女也。及左右侍女,亦所从也。画壁题云,东海姑之神。”

这则故事有几点值得注意,第一、“忽有一女子,年十六七,从三四侍女”“庙前有五六女相迎笑,一时入庙”,可能暗示著季子庙外“倡优男女杂错”“男女混杂,缁素不分”的现象。说明作为一个公共空间,季子庙周围的社会伦理相对松弛,与季札本身的儒家形象并不完全相合。第二、六朝时期的祠庙,往往都会配有从祀神,如蒋子文弟蒋子绪封长水校尉,史未载祠庙所在,应当配食于蒋子文。《太平广记》所记载的志怪故事,可能意谓著此时的季子庙已超出祭祀贤者的职能,而成为丹阳一地的信仰中心,除了以季札作为祭祀主体外,尚有其他如东海姑之神等从祀神。并从故事叙事从未提及季子这一点来看,或可推测东海神姑等民间从祀神,远比以贤者祠祀来得更有影响力。如此种种,皆说明不论是信仰对象或周围的季祀活动,季子庙有着和道教等民间信仰合流的倾向。宋代以后,季子庙信仰似乎有逐渐趋向社稷神的趋势,与农民生活的关联愈加密切了。

结语

季子庙是民间信仰的活化石,相关记载遍历六朝唐宋明清,至今季子墓、沸泉、孔子十字碑都仍存世,唯六朝石碑仅存于文献之中,不复可见。季子庙信仰同时也是六朝民间信仰中一个特殊面向。地方信仰与贤者祠祀的判别往往属于灰色地带,难有明确的标准以判别二者,因此祭祀行为合法与否,大多决定于地方政府的权力运作。季子庙信仰则兼有民间信仰与贤者祠祀两种属性,其与地方政府的对立与转型,颇可作为雅俗之间的互动观照。